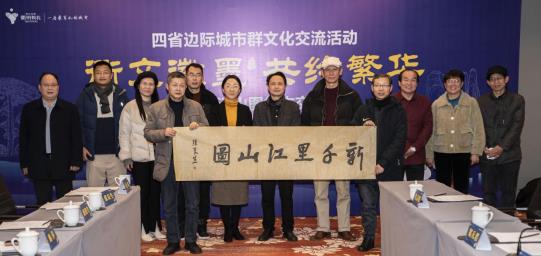

整治逃税油品势在必行

中国石油集团经济技术研究院日前发布的《2020年国内外油气行业发展报告》(下称《报告》)显示,2020年,官方统计的全国汽柴油表观消费量为25279万吨,考虑到“隐性资源”,估计全年汽柴油实际消费量约为34709万吨。也就是说,我国2020年隐性汽柴油资源消费量接近1亿吨,在汽柴油实际总消费量中占比近30%。 所谓隐性资源,是指未被国家统计局纳入官方统计范围内的成品油资源,这类资源往往通过各种方式规避、偷逃了大量成品油消费税,并在非法加油站甚至一些正规的加油站销售。这类问题油品的存在,直接导致每年数以千亿计的国家财政收入流失,也严重扰乱了成品油市场的公平竞争秩序。 多位业内知情人士对记者表示,隐性资源横行成品油市的现象存在已久,但近几年开始呈现愈演愈烈的趋势,亟需加以重视并严格管控。 《报告》指出,隐性资源主要包括两部分:一是地方炼厂调低汽柴油收率,通过沥青、粗白油、轻循环油等化工品口径流出的汽柴油品;二是混合芳烃、轻循环油等调和组分的进口。 据了解,我国目前在生产端和进口端对包括汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油等在内的油品征收消费税,其中汽油消费税为1.52元/升、柴油消费税为1.2元/升。与此同时,我国汽油、柴油消费量巨大,刻意规避、偷逃消费税现象突出,其中又以调和油、非标油为逃税“重灾区”。这些油品往往并不以成品油的名义入市,而是成为隐性油品资源,通过各种渠道变相流入市场,每吨油可规避上千元的消费税。 “这种情况在很多省都有。有的炼厂为了逃避消费税,生产出的汽柴油产品以其他化工产品的名目销售,还有一些油品出厂后不能达到汽柴油标准,最后以组分的形式卖给了一些调油商。”中国石化集团经济技术研究院市场营销研究所专家李振光告诉记者。 “生产端或进口端的一些轻循环油、混合芳烃等组分进入市场后,可以调和成符合汽柴油质量标准的产品。还有一些以各种名目的化工品销售,但性质和汽柴油一样。而这类组分和化工品并不在消费税征收目录之中,就可以规避甚至偷逃掉大额的消费税。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所研究员郭焦锋说。 海关数据显示,2020年,我国进口的混合芳烃、轻循环油为2200万吨,同比增长一倍。多位专家指出,这类进口资源的主要用途就是调和汽柴油,但因游离在成品油消费税征收目录之外,可规避掉消费税。 在此背景下,商务部石油流通专家尹强告诉记者:“偷逃、刻意规避油品消费税问题越来越严重。不夸张地说,现在这种形势已经席卷全国,尤其是2017年原油进口配额对部分地方炼厂放开以来,市场上流通的隐性油品资源份额越来越大,涉及的消费税额度达到上千亿元。”对市场公平竞争形成巨大冲击 大量隐性油品充斥市场,在造成国家财政流失的同时,也严重影响了市场公平。 多位专家对记者表示,隐形油品通过规避汽柴油消费税实现了价格折扣,从而拥有高达1500-2500元/吨的降价空间。 “这些隐性油品资源无论是来自炼厂、调和,还是来自进口,从销售角度讲,都已经进入了很多正规加油站,特别是民营加油站。”李振光表示。“我们在近期调研时看到,很多省的国道上都出现了4元多一升的柴油。每升比正常的市场价格低了1—2元钱。很多都是在一些大的正规加油站出现,包括一些还算有名气的企业的加油站。” 在对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授董秀成看来,不管是不合规经营还是逃税漏税,隐性油品对整个成品油市场都是一种破坏,造成了市场竞争的不公平。“合规经营的企业成本高,不合规经营的成本低,两者并不站在同一个竞争起点上,这就是对市场最大的破坏。” 郭焦锋也表示:“规避、偷逃消费税的油品会造成成品油市场混乱。按理说,大家都应该依法依规经营,不法企业偷逃或刻意规避消费税,逐渐会造成‘劣币驱逐良币’的后果,对合法经营的企业不公平。” 这种负面效应已开始在市场上显现。 “今年以来,主营单位的柴油销售异常困难,很多单位销售量同比下降了一半以上,客户突然没了。隐性资源相当于用极高的优惠侵占了正品市场,正规经营活不下去,无论是对市场秩序还是对整个经济运行,都有比较深层的危害。”李振光说,“正品市场份额加速流失,逼得大家也都去买没交税的油,最后大家都回不到正品市场了。” 值得注意的是,这些隐性资源中,有一小部分是质量不达标的。“比如进口轻循环油调和成的柴油,它的硫含量可能只相当于原来国三、国四的水平,对环境的危害很大。”李振光指出。 “大部分油品通过调和的手段很容易达到环保部门、质量部门的标准,但标准范围之外的一些指标差于主营炼厂产品是普遍现象,肯定会带来一定的环境影响和安全风险。”郭焦锋表示。 此外,尹强指出,大量隐形油品流通于市场,还造成国家统计数据失真,这会导致国家对宏观经济走势产生误判,对下一步经济活动安排造成影响。“例如,去年基本上判断汽柴油市场是在萎缩,但是加上市场上不收税的隐性油,其实是在增加的。”我国对混芳等部分成品油征收进口消费税等影响分析 5月14 日,我国财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于对部分成品油征收进口环节消费税的公告》,公告称, 从 2021 年 6 月 12 日起,将对混合芳烃、轻循环油及稀释沥青征收进口环节消费税征收 1.2-1.52 元/升不等的消费税,引发市场强烈反响。我们分析,征税有助于维护公平合理的市场秩序,促进我国石油行业高质量发展,利好中石化等石油央企。从三类油品看,稀释沥青征税对当前市场影响最大, 其次是轻循环油,混合芳烃影响相对较小。具体分析如下:一、 公告内容 根据财政部官网消息显示,为维护公平税收秩序,根据国内成品油消费税政策相关规定,将对部分成品油视同石脑油或燃料油征收进口环节消费税,自 2021 年 6 月 12 日起开始执行。根据公告内容,我国将对进口混合芳烃和轻循环油 视同石脑油,征收 1.52 元/升消费税;对进口稀释沥青视同燃料油,征收 1.2 元/升消费税。相关公告内容整理如下: 财政部对部分成品油征收消费税情况二、 涉税相关油品进口情况 我国成品油供应环节较为复杂,不仅有炼厂生产的汽柴油等终端产品,市场上还充斥着大量的中间调油料。这些调油料多数不纳税,通过我国与东盟国家之间的零关税通道, 以化工品等名义进入终端市场,从而破坏了市场秩序,形成无序竞争,也对中石化终端供应产生了不利影响。财政部官网称,近年来,少数企业大量进口混合芳烃、轻循环油和稀释沥青等,加工生产为不符合国家标准的燃油,流向非法经营渠道,危害成品油市场公平,存在较大社会安全隐患,造成环境污染。 稀释沥青进口税号 27150000,是以天然沥青、石油沥青、矿物焦油等为基本成分的沥青混合物,稀释沥青可作为沥青原料,也可作为原油的替代品进行加工。据贸易商反映,当前中国市场进口的多数稀释沥青本质上是原油,特别是来自委内瑞拉的马瑞原油。马瑞原油通过换票等灰色手段,在地炼进口配额紧缺的情况下, 大规模流入中国市场,2020 年我国稀释沥青进口量大幅攀升至 1650 万吨,同比增加 1489 万吨。2021 年一季度,我国稀释沥青总进口量为 535 万吨,同比大幅增加 464 万吨,折合每月进口近 180 万吨。 三、 征税政策相关影响分析 此次部分成品油进口消费税征税在国内市场引起强烈 反响,尽管此前市场已有传言和预期,但加税“靴子”落地仍引起高度关注。影响主要包括以下三个方面: 一是沉重打压混合芳烃、轻循环油、稀释沥青进口。 据测算,消费税征收后,这些调油料的成本增加在 1300 元/吨左右,经济性大打折扣,征税将对我国华南、华东一带的调油商业务造成沉重打压,特别是轻循环油按照 1.52 元/ 升征税,税率已高过柴油 1.2 元/升消费税税率。短期而言, 由于部分贸易商提前有备货,以及到正式征税尚有一个月过渡期,市场或临时增加实货采购,以应对可能出现的供应问 题。但从中长期来看,混合芳烃、轻循环油、稀释沥青进口量将出现大幅下降,贸易空间基本萎缩,从而有助于进一步构建更加公平有效的市场秩序,为实现石油行业高质量发展保驾护航。二是从原油端来看,地炼或增加南北美地区重油采购。 对于非国营炼油商来说,因进口稀释沥青不需要消耗进口原油配额,受到民营炼厂欢迎。近年来,我国山东地炼以稀释沥青名义大量进口不合规原油特别是委内瑞拉马瑞原油,是推动 2020 年以来稀释沥青进口量暴增的主要原因。由于去年沥青利润较好,很多地炼新上了沥青装置,大量稀释沥青被用来直接生产沥青。对稀释沥青征税基本阻断了这部分月均进口量高达 180 万吨的原有渠道,地炼或选择进口加拿大、厄瓜多尔、哥伦比亚、墨西哥等地重油来进行替代, 从而推高南北美地区原油贴水。此外,稀释沥青断供后,地炼进口配额紧缺现象或进一步加剧,未来地炼生产经营将受到更大限制。三是短期成品油市场特别是柴油供应趋紧。 对混合芳烃和轻循环油征税对汽柴油市场影响较大, 特别是柴油市场。当前轻循环油每月进口量在 150 万吨以上, 且几乎 100%用于调和柴油,而混合芳烃进口量为 50-60 万吨,且只有 30-50%的混芳用于调和汽油。当前市场上用于调和汽油的替代产品较为充裕,如 MTBE 和烷基化油并未受此次征税影响,因此对汽油调和影响相对较小,但由于混合芳烃多数来自欧洲重石脑油,我国混芳需求下降或对欧洲石脑油价格产生压力。从柴油市场来看,轻循环油进口下降将极 大影响短期柴油供应,推高柴油价格,在当前基建需求旺盛、炼厂集中检修的情况下,甚至不排除可能直接影响到部分柴油出口。但从中长期来看,我国炼油能力接近 9 亿吨,整体炼能充足,随着浙石化二期、盛虹炼化等大型项目投产,成品油供应仍将继续增加,此外,炼厂调节柴汽比仍有余地, 因此此次征税长期影响较为有限。 综上,本次财政部对混合芳烃、轻循环油及稀释沥青征收进口环节征收将沉重打压市场不规范行为,利好中石化等国企、以及恒力石化和浙江石化等大型民营炼化,短期原油市场和成品油市场都将受到不同程度的影响。

皖公网安备 34010402701582号

皖公网安备 34010402701582号