集成电路,是一条什么路?大到火箭,小到手机,都离不开这条“路”。显微镜下,方寸之间,万千晶体管交叉

分布,恰如阡陌纵横,连接已知与未知,连接过去与将来。

这就是集成电路,也是人们常说的——芯片。“造芯”,恰似指甲盖上建摩天大楼。难,难于上青天!其实,集

成电路的“源头”,就是一粒小小的沙子。不过,从沙子到芯片,道阻且长。国内先发城市,往往历经数十年发

展,方有如今的璀璨“芯”图。然而,合肥的“造芯”故事,生来便与众不同。

2012年集聚企业20余家,产值不足10亿元;

2021年,这两个数字已变成超350家、近400亿元;

2021年中国大陆城市集成电路竞争力排行榜中,合肥位列全国第六;

……

从无到有,由弱变强,合肥成为全国少数几个拥有集成电路设计、制造、封装测试及设备材料全产业链的城市之

一。

在这片创新的土壤中,集成电路产业经历了什么样的发展?又如何像一匹黑马闯入全国前列?

2022世界集成电路大会召开在即,合肥又以怎样的面貌接受“检阅”?

2022年11月2日,合肥高新区的集成电路总部基地正有序施工。据了解,该基地计划2023年上半年竣工投用。全媒体记者 赵瑞瑞 张正朋 摄

01、寂寞的设计

合肥高新区,有条创新大道。道虽不长,却高手云集。初冬时节,斑斓如画。创新产业园,合肥君正科技有限公

司研发人员一如既往地忙碌着,安静的空气里只剩下敲击键盘的声音。一阵“咔咔”之后,瞬间又回归安静。

合肥创新产业园三期即将投入运营。全媒体记者 张正朋 摄

“芯片设计,需要安静的环境。”合肥君正政府事务总监沈静刚从外面洽谈回来,就打开话匣子,“9楼、10楼

都是办公区域,全公司250多人,研发人员就有230多人。”一颗芯片的研发周期一般需要1~2年。对研发类公

司来说,以技术创新为第一。

每年营收的10%用于芯片研发,保持每年1-2颗芯片研发频次,年出货量超过数千万颗,这就是合肥君正的成绩

单。这份成绩单多次获得国家工信部“中国芯”荣誉,成为全球领先的安防芯片提供商之一。“你看,我们自主

研发的智能视频处理器T31芯片,仅一年就在全球卖出好几亿元。”沈静指着一颗芯片说,在拳头产品的带动

下,2021年,合肥君正全年营收近10亿元。芯片的“地基”,名为“硅晶圆”。

无论多么巧妙的电路图设计,最终都要在这个地基上层层叠加。沙子,这是“硅晶圆”最初的模样。在沙子落地

之前,设计是一颗芯片诞生最开始的一环。 “拿盖房子来作比喻,芯片设计就像楼房设计,芯片制造就像具体建

筑。”沈静介绍。设计阶段,研发人员首先要了解用户需求,来确定芯片框架。再根据芯片用途、规格和性能

等,制定具体实施方案,确定设计成“洋房还是高层”“几室几厅”“南北通透”,或是“卫厨阳台齐全”。

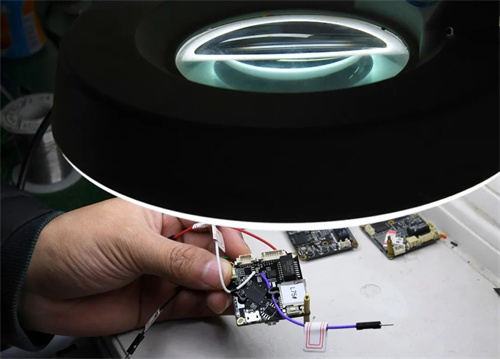

君正科技研发人员在进行芯片技术研发。全媒体记者 宋炎骏 摄

如果将时间拨回到2014年,人们会发现,颇有戏剧性的一幕故事正在发生。北京君正集成电路股份有限公司,在

集成电路领域深耕近十年,有意在国内其他城市设立主要研发基地。当时,招商引资竞争无比激烈。就在项目即

将入驻他城之际,最终被合肥的诚意打动。签约,落户!一个近30人的初创团队南下,在合肥扎根,开启了漫长

的远征。

“芯片设计不同于芯片制造,制造重投资,设计重人才。在合肥,有中国科大、合工大、安大,人才济济。”沈

静说,重要的是,合肥招商引资团队为企业办实事,让很多难题得到迅速解决。彼时的合肥,依托美菱、美的、

海尔、格力和长虹等家电巨头,成为全国最大的家电生产基地,稳坐“中国家电之都”的宝座。

这一年,随着京东方8.5代线投产,中国“少屏之痛”得以缓解。合肥,又将目光投向“缺芯”这个关键点。就

在君正项目落地的前一年,合肥在国内率先出台《合肥市集成电路产业发展规划(2013~2020年)》,提出打造

“中国IC之都”。一年之后,《国家集成电路产业发展推进纲要》正式发布,《合肥市促进集成电路产业发展政

策》也在此后短短60天出炉。

自此,合肥集成电路产业开启“黄金时代”:先后被国家发改委、工信部列为集成电路产业全国重点发展城市,

获批国家首批集成电路战新产业集群、国内首个 “海峡两岸集成电路产业合作试验区”和国家“芯火”双创示范

基地……“芯”发展扶摇直上,更需凭风借力。2015年以来,合肥连续举办6届“海峡两岸半导体产业(合肥)高峰

论坛”,持续提升城市在集成电路产业界的影响力。2022年6月初,合肥再度推出13条举措,真金白银支持集成

电路企业,最高给予5000万元的年度奖励。

目前,合肥集成电路产业集聚从业人员超2.5万人。……事事关“芯”,真心真情,吸引着企业家们纷至沓来。在

上海至纯科技董事长蒋渊看来,合肥是企业发展的机遇之地、有福之地、必争之地。至纯科技与合肥创新气质相

投、地标产业相合,携手共进已经走好第一步、还要走好每一步,推动合肥集成电路产业更加“芯光灿烂”。

“和别的城市不同,合肥集成电路发展走出了一条特色道路。”国家芯火平台合肥基地副主任、安徽大学集成电

路学院院长吴秀龙说。依据目前合肥集成电路产业蓬勃发展态势,他判断,“合肥集成电路产业链布局合理,按

照这样的势头,肯定会发展成产业‘大象’。”

2021年10月22日,2021第六届海峡两岸半导体产业(合肥)高峰论坛在合肥举行。

02、“芯”火燎原

在集成电路全产业链布局中,制造是极其重要的一环。“集成电路制造是人类历史上最为复杂的制造工艺。”清

华大学集成电路学院教授魏少军认为。晶合集成,就是承接集成电路制造环节的“智”造商。拿魏少军的话说,

如果把集成电路的设计比成写作,那么制造就是印刷。

这种印刷不同于一般印刷,往往有着非常苛刻的条件。比如,字要印得很小,也要印得很清晰,对技术和工艺要

求很高。核心技术买不来,只有将核心技术掌握在自己手里,才有机会成为行业的领跑者。合肥晶合集成电路股

份有限公司总经理蔡辉嘉深谙此理。

蔡辉嘉坦言,作为安徽省首家12英寸晶圆代工企业,晶合落地合肥的初衷十分明确,就是为了配套新型显示产

业,加入“芯屏汽合”战略。“近几年,合肥产业升级和创新速度非常快,上下游的产业链越来越完善,合肥集

成电路产业迅速成长起来。”

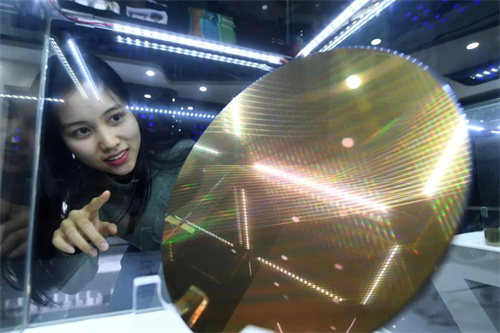

合肥晶合集成电路股份有限公司生产的12英寸晶圆。全媒体记者 张大岗 摄

敢于“无中生有”,善于“小题大做”,合肥在探索集成电路产业发展上走出了一条“赶超之路”。合肥成立高

规格的领导小组,高度重视、高位推动,多方协同统筹推进……一步一脚印。这份果敢和魄力,才有一众企业的

“放手一搏”。“中国芯、合肥造”——正如晶合集成展厅中的六个大字,饱含底气和自信。展厅中,一块半导

体诉说了从沙子开始“成长”的历程。

大致来说,半导体制作需要经过晶圆加工、氧化、光刻、刻蚀、薄膜沉积、互连、测试、封装等一系列流程。

“每个半导体产品的制造都需要数百个工艺,整个生产需要600多道步骤,牵涉到大量参数。任何一个环节出现

细微差错,都会影响产品的最终良率。”大部分时间,蔡辉嘉都会泡在无尘室中,仔细排查每一根管道,检索每

一道程序,直到成功解决问题源头。

“今年,晶合集成实现在液晶面板驱动芯片代工领域全球市占第一,月产能以倍增之速一举突破十万片,成为国

内第三大晶圆代工厂。”合肥综合保税区内,晶合集成的无尘车间里,高端设备来回穿梭,现代化工厂秩序井

然。在一块块逐渐成型的集成电路上,可以窥见,合肥集成电路产业链,正呈“芯”火燎原之势。

最新统计数据显示,2022年前三季度,集成电路产量保持高速增长:生产集成电路12.5亿块,同比增长45.7%。

疫情形势严峻复杂的当下,这样的增长意味着什么?从一条新航线,我们或许可以找到答案。2022年4月,国内

半导体企业供应链受阻、原材料短缺,部分企业的正常运转受到影响。4月15日起,“大阪-仁川-合肥”联程货

运航班开通,力保光刻胶、硅片等原材料的供应。多家半导体企业感慨:“这条航线太珍贵了,解决了眼下企业

供应链的大问题!”

晶合集成的工人们正在车间内生产。李福凯 摄

企业点赞,意味着“出招”有效——“不求一招解决所有问题,但求每招都能解决问题,确保疫防难中求成、经

济稳中求进。”第一时间成立稳发展工作专班,每日调度、联动协调,力求打通堵点难点,千方百计为企纾困解

难。“我们希望尽一切努力提供‘后援’,确保问题解决到位、为企服务到位,全力保障产业链供应链安全,传

递稳发展积极信号。”市发改委主任拱艳说。

03、“穿衣”及“架桥”

从无尘车间走出来,晶圆上的芯片是“脆弱”的,无法与外部电路连接。在通向成品的道路上,“封装”这个环

节不容忽视。穿上一件“外衣”,芯片才能闪亮登场。

通富微电技术人员在生产线上忙碌。全媒体记者 苏玲 摄

这又是为什么?“如果不在外面施加保护,芯片应用到产品中,很容易被轻度刮伤损坏。”合肥通富微电DRAM

封装工程部部长余国普说,芯片在应用端的周围环境存在高温、低温、高湿、杂质、静电等问题,都会侵扰芯

片。封装,具有安放、固定、密封、散热等作用,可以为芯片正常运转创造一个良好的环境。封装,还让芯片的

功能能够与应用端相连,是一个“架桥”的过程。这是不是意味着封装就像“穿衣戴帽”那般简单呢?其实不

然,其流程、技术甚为复杂,是门大学问。在集成电路封装领域辛勤耕耘16载的余国普,以电脑内存条芯片焊线

封装技术为例,娓娓道来。

“我们的工作就是把客户的晶圆级芯片,加工成集成电路成品。”余国普说,晶圆级芯片进入封装制造车间后,

需要经过来料检验、正面贴膜、减薄、切割、基板刷胶、键合等21道工序,最终形成成品。“由于晶圆级芯片是

在标准的硅片上制作出来的,芯片的初始厚度需要根据产品设计需求调整,在封装的制程中就需要我们对晶圆背

面进行研磨减薄,达到产品设计标准。”

合肥通富微测试部部长沈海峰补充。在键合环节,他们会利用金线把芯片内部线路与基板外引脚连接。键合完成

后,再使用塑封料通过塑封模具,进行高温熔化固化成形,把内部芯片和已键合的金线包裹保护起来。芯片的封

装传统工艺流程大抵如此。不过随着技术进步、产品需求,封装过程中很多环节存在差异,种类越来越繁多。封

装技术的大幅提升,对人才提出了更高要求。

“科技是第一生产力,人才是第一资源,创新是第一动力。”目前,中国科大、合工大、安大等均设立微电子学

院或开设微电子专业,高校毕业生留肥率已达六成。集成电路企业深度参与高校人才培养,组建合肥微电子研究

院、集成电路产业学院,培养“学术型+应用型”复合人才……从“抢过来”到“抢着来”,合肥已认定高层次

人才超过1.5万人,每年吸引创业就业大学生超过20万人。变化的是数量,不变的是胸怀。在合肥,八方英才展

示自我,实现价值,逐梦未来。人才加持,朝着先进封装技术,合肥不懈探索。

合肥沛顿存储科技有限公司。

2021年12月18日,总投资约百亿元的合肥沛顿存储项目正式投产。一期项目达产后,预计可形成每月10万片动

态存储晶圆封装测试和2万片闪存晶圆的存储封装产能,以及每月250万条内存模组产能。另一个“探索者”是汇

成股份,已经在显示驱动芯片封测领域做到国内第一、世界第三的成绩。2022年8月18日,汇成股份正式登陆科

创板。

“随着集成电路尺寸不断减小,我们也在不断拓展技术边界,现在已掌握倒装芯片封装工艺(FC)技术,并且成功

实现产业化。”汇成股份副总经理林文浩说。据知名半导体分析机构Yole数据,2021年,全球先进封装市场的

总营收为321亿美元,预计到2027年复合年均增长率将达到10%,总营收为572亿美元。布局,落子,合肥正在

发力!

04、在“微观”中闯关

每一颗芯片,都必须经过测试才能走入市场。就像农民会将收割后的水稻抛在空中,利用风吹走空瘪的稻壳,留

下饱满的稻米。不同的是,芯片测试并不是简单的筛选,而是在微观世界中进行的一道道极为严苛的“闯关”。

只有通关,才有“用武之地”!这样的“闯关”,每天都在国家级“芯火”双创平台(以下简称“芯火平台”)上

演。作为合肥高新集成电路孵化中心的公共服务平台,芯片测试是其面向全市集成电路企业提供的重要服务之

一。

合肥高新集成电路孵化中心。

芯片测试,关键靠的是设备。对标国际集成电路业界一流实验室,芯火平台测试实验室占地1600平方米,拥有近

30台不同类型的高端设备,牢牢把控着芯片“质量关”。从事集成电路行业近17年的朱志国,负责芯火平台的日

常运营管理,深谙芯片测试的内核与原理。透过实验室洁净的窗户,看着工程师正操控设备给芯片做“体检”,

他娓娓道来。

“一般意义上的芯片测试,是指封装后的成品测试。但实际上,还包括设计阶段的验证、晶圆制造阶段的过程工

艺检测、封装前的晶圆测试。”朱志国介绍,晶圆测试和芯片成品测试是专业测试厂的主要业务形态,也是芯火

平台提供的主要服务。何为晶圆测试?在晶圆制造完成后,测试人员需要对晶圆上每一颗芯片进行电性能力和电

路机能测试,把不良片筛选出来,从而减少封装和芯片成品测试成本。在朱志国看来,这就像芯片上市前的一场

“期中考试”。

相比晶圆测试,封装后的成品测试,就是一场“期末考试”。考试合格,方能进入终端市场。然而,对任何一颗

芯片来说,想要通过这场“考试”并不容易。可靠性测试,是所有芯片必闯的“关口”。在此过程中,测试机将

给芯片施加各种苛刻环境,比如ESD静电,模拟人体给芯片瞬间加大电压。这些,就是检测芯片在不同环境下的

状态,看看是否能正常工作。

测试,是为了让芯片更好实现设计功能。随着集成电路产业发展,芯片测试已经在生产流程中占据重要位置,成

为产业链条上不可或缺的重要一环。目前,除了芯火平台,合肥还集聚了讯喆、芯测、华达半导体、蔚思博、聚

跃检测等一批集成电路测试企业,为产业腾飞持续贡献“芯”力量。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司生产人员正在加工产品。全媒体记者 何希斌 摄

越来越多的测试企业落户,带动合肥集成电路产业链健康发展。“企业在设计研发过程中,在‘家门口’就能获

取高质量测试服务,避免拿着样品在外地实验室和企业来来回回流转,大大提高了芯片的上市效率!”沈静对此感

触颇深。

国家集成电路产业发展咨询委员会委员严晓浪认为,合肥坚持科技创新和产业创新深度融合,有为政府与有效市

场更好结合,推动集成电路产业从无到有、从小到大、从缺到全,构建起完整产业链,发展前景十分广阔。设

计、制造、封装、测试……一粒粒小小的沙子,历经数道复杂工序,变成一颗颗包罗万象的珍贵芯片。沿着这条

道路,它们走出实验室,流向工厂,飞出合肥,奔向世界。它们,嵌于万物,遨游星辰大海;它们,如影随形,赋

予未来无限可能!

合肥晨光。杜兆军 摄(图源安徽图片网)