文以载道,缀连古今。古籍,延续着中华的文明文脉,也是不可再生的文化资源。然而,古籍得以流传至今,也

不可避免地留下了岁月的痕迹。在国家图书馆,有这样一群古籍修复师。他们心细如发,妙手补书,让古籍再现

光彩。

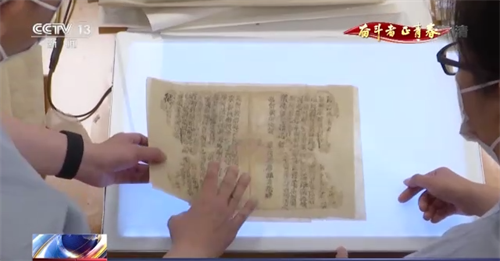

在国家图书馆古籍馆文献修复组,古籍修复师宋晶和谢谨诚小心翼翼地打开了一册西夏文献。这批珍贵的西夏文

古籍文献,有极其重要的艺术价值和文献研究价值。然而,历经岁月的沧桑,这本古籍已经“脆化”到完全拿不

起来,书叶板结、大块缺损、霉菌腐蚀,碰一下都“掉渣”。

通常古籍都是单面有字,修复时先垫上化纤纸从背面修复。然而这本西夏文献却是双面都有字,西夏文生僻特

殊,一旦修复期间有字迹的纸块掉落就很难对照复位。轻夹书叶、浸润纸张、剔除杂质,宋晶用与颜色、厚度相

近的三桠皮纸镶接,补破加固。修补破损的“搭口”纸沿边不超过原书的1毫米。

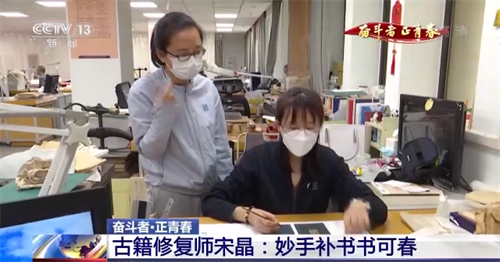

国家图书馆古籍修复师 宋晶:比如这种缺损的地方,它(补纸)的厚度就应该和原件比较接近,这种有一些断裂或

者碎掉要加固的,就要用薄一点儿的(补纸),如果再用同等厚度的(补纸),它就明显会凸起来一块儿。

修一册这样的古籍,少则几周,多则大半年。静心不妄动的这份热爱与定力,同样需要岁月的打磨。2015年,北

京大学文物保护专业研究生毕业后,满怀职业理想的宋晶刚来到国家图书馆,就遇到了第一个考验。

国家图书馆古籍修复师 宋晶:一本书如果虫蛀非常厉害,比如整个面积一半都是虫洞,然后你就需要一点一点地

补,每个搭口都不能过窄过细,你补一个洞两个洞可能很有趣,当有几十个(洞)尤其一页上就有几十个(洞)的时

候,就会很抓狂,真正去操作都是很枯燥的。

在古籍馆文献修复组,所有人都要过“齐栏”这一关:古籍修复完成装订前,要把书页下板框的栏线调成直线。

“齐栏”练好了,眼力和心性也就练好了。

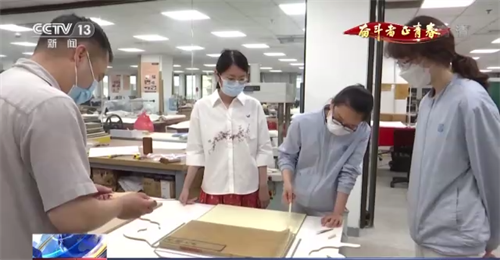

在修复专家的悉心教授下,古籍馆文献修复组的年轻人都迅速成长了起来。国家图书馆现有古籍修复师21人,青

年修复师占比超过70%。敦煌遗书、颐和园相关图样等样式雷以及一些传世名碑拓片,正在他们的手中重现光

彩。

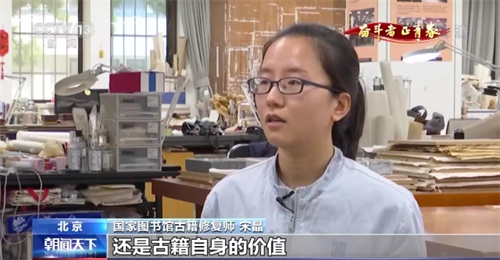

国家图书馆古籍修复师 宋晶:不管是技术承载的文化遗产,还是古籍自身的价值,都能通过修复的过程,把它其

中所承载的文化能够更好地传下去,更好地发扬出来。

宋晶所在的修复小组,即将开始永乐大典“湖”字册的修复工作。因为永乐大典异常珍贵,因此修复小组复制了

一本一模一样的“样书”进行修复试验。从自己动手织绢确定经纬密度,到将生丝转化成熟丝再染色、老化,最

后还原出几乎以假乱真的古籍封面。他们用巧手再续古籍生命,满怀敬畏和热爱。

国家图书馆古籍修复师 宋晶:作为新时代年轻的修复师,我们要为这个行业作出一些自己的贡献。我们毕业于不

同的学校,有着不同的学科背景,比如化学、材料学、美术学之类的。我们可以发挥自己的优势,把现代的科学

技术手段引入到古籍修复保护的行业中来,以此来进一步推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。